「スマホdeリレー®」特設ページ

「スマホdeリレー™」とは?

研究の概要

爆発的に普及したスマートフォンですが、搭載されているWiFiを活用すれば、携帯電話がつながらなくても、隣の人はもちろん、周囲のスマートフォンにデータをリレーしてもらうことで遠くの人とも情報を交換することが可能になります。

災害等の緊急時の情報通信、商店街等での広告・クーポン配布、イベント会場等での少人数グループ内情報交換、団体旅行・登山等でのトランシーバ的な利用、発展途上国等での通信サービスなどへの応用が期待できます。

また、省電力技術やセキュリティ技術が確立すれば、電池残量を気にする必要もなく、他人にデータを見られる心配もなく、通信することが可能になります。

「スマホdeリレー™」の研究は各種メディアに広く取り上げられ、報道されました。インターネットウォッチニュースやハザードラボニュースにはスマホdeリレー™の仕組みなどについての説明があります。

報道記事まとめのPDFファイルには報道メディアの一覧が記載されいるほか、ツイッターでの反響についても説明してあります。

インターネットウォッチニュース(外部リンク)

ハザードラボニュース(外部リンク)

"スマホdeリレー™" 紹介映像(外部リンク)

東北大学 研究シーズ集「圏外でも通信可能な"スマホdeリレー™"」(外部リンク)

「スマホdeリレー™」の技術的な特徴

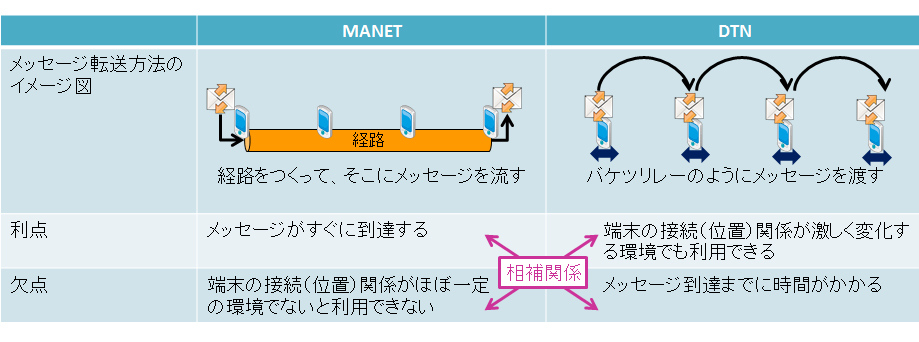

端末間のマルチホップリレー通信を実現する技術として、MANET (Mobile Ad-hoc NETwork) とDTN (Delay/Disruption-Tolerant Network) があります。本研究ではこれら異なる2つのネットワーク形成技術を高度融合した次世代端末間通信技術の創出を目指しています。 変化する周囲状況に合わせて適切なネットワーク形成モードを自動的に判断して自動的に切り替えるアルゴリズムを開発しており、効率的な通信の実現、消費電力の低減を目指しています。

市街地でのリレー実験

加藤・西山研究室ではソフトウェア「スマホdeリレー™」を搭載したスマートフォン27台によって実際に実験を行い、仙台市の市街地内を通る2.7kmの経路をWiFiのみを用いて通信できることを確認しました。

|

|

|

| (1) 実験前の打ち合わせ | (2) 実験風景 | (3) スマートフォン画面 |

- 実験時の裏話

加藤・西山研究室は様々なネットワークの性能を数学的に評価する研究を主としているということもあって実機を用いた実験を行うことはほとんどありません。

実験に慣れていないため日本人学生・留学生問わず研究室のメンバー全員が協力して実験の準備を精力的に行い、「スマホdeリレー™」の実験に望みました。しかし、実験当日はあいにくの大雪。やむを得ず実験を延期し、後日改めて行うことになったのですが、その日も雪。この実験は本当に天候に恵まれませんでした。三度目の実験日も晴れることはなく小雨の中、無理やり決行しました。身に染みる寒さは実験のデータに残ることはありませんが、私たちの記憶に深く刻まれています。

加藤・西山研究室は様々なネットワークの性能を数学的に評価する研究を主としているということもあって実機を用いた実験を行うことはほとんどありません。

実験に慣れていないため日本人学生・留学生問わず研究室のメンバー全員が協力して実験の準備を精力的に行い、「スマホdeリレー™」の実験に望みました。しかし、実験当日はあいにくの大雪。やむを得ず実験を延期し、後日改めて行うことになったのですが、その日も雪。この実験は本当に天候に恵まれませんでした。三度目の実験日も晴れることはなく小雨の中、無理やり決行しました。身に染みる寒さは実験のデータに残ることはありませんが、私たちの記憶に深く刻まれています。

- 実験時リーダーとして

あまり仙台の地理に詳しくない留学生の方に、実験の概要を覚えてもらうのは大変でした。また実験途中での端末のエラー対処、雨天による突然の計画変更、いろいろ苦労はありましたが、みなさんの力のおかげで無事成功できました。【実験リーダー:伊藤昌也、学部4年(実験当時)】

あまり仙台の地理に詳しくない留学生の方に、実験の概要を覚えてもらうのは大変でした。また実験途中での端末のエラー対処、雨天による突然の計画変更、いろいろ苦労はありましたが、みなさんの力のおかげで無事成功できました。【実験リーダー:伊藤昌也、学部4年(実験当時)】

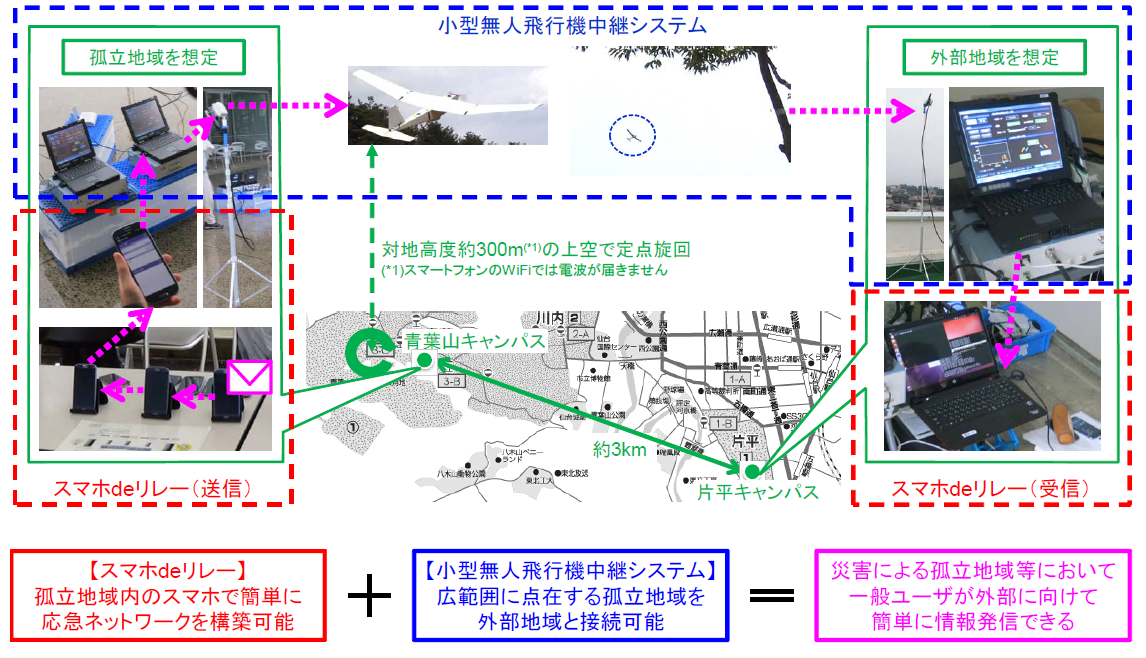

UAS(無人飛行機)との連携

「スマホdeリレー™」はスマホのみでネットワークを自由自在に形成することができますが、無人飛行機との接続によってリレーの範囲を大幅に拡大できるため、特に災害時などに被災地域内のみならず遠隔地をも含めた情報共有を可能にします。 平成25年7月には独立行政法人情報通信研究機構(NICT)が所有する「耐災害ワイヤレスメッシュネットワーク実験設備」の一部である「小型無人飛行機中継システム」の接続実験を行い、メールをスマートフォンのリレーと無人飛行機の中継によって約3kmの距離を数秒で転送することが確認されました。 さらに、1MB程度のファイル転送も可能なことが確認されました。

ICTカーとの接続

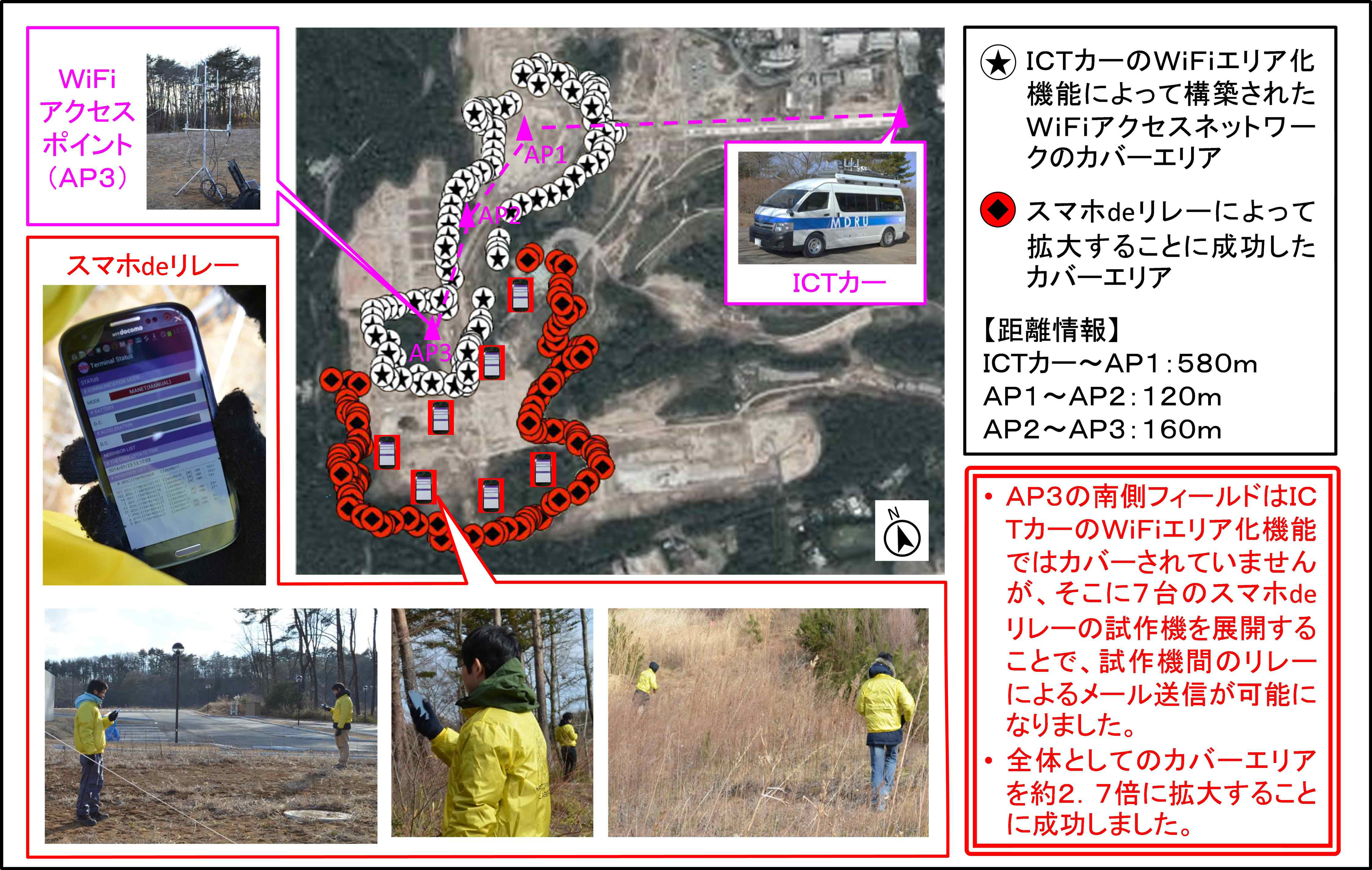

基地局の展開の様子

さらに、当研究室が開発中の端末間通信アプリ「スマホdeリレー™」と連携することによってICTカーのサービスエリアの拡大が可能であることをフィールド実験により検証しました。「スマホdeリレー™」とICTカーを連携したネットワークでは、サービスエリア内の端末がサービスエリア外の端末との仲介役になることによって、サービスエリア外の端末もICTカーにメッセージを送信可能になります。ICTカー単独でサービスを提供した場合と比較して、スマホdeリレー™と連携した場合、約2.7倍のエリアで通信サービスを提供可能であることを確認しました。

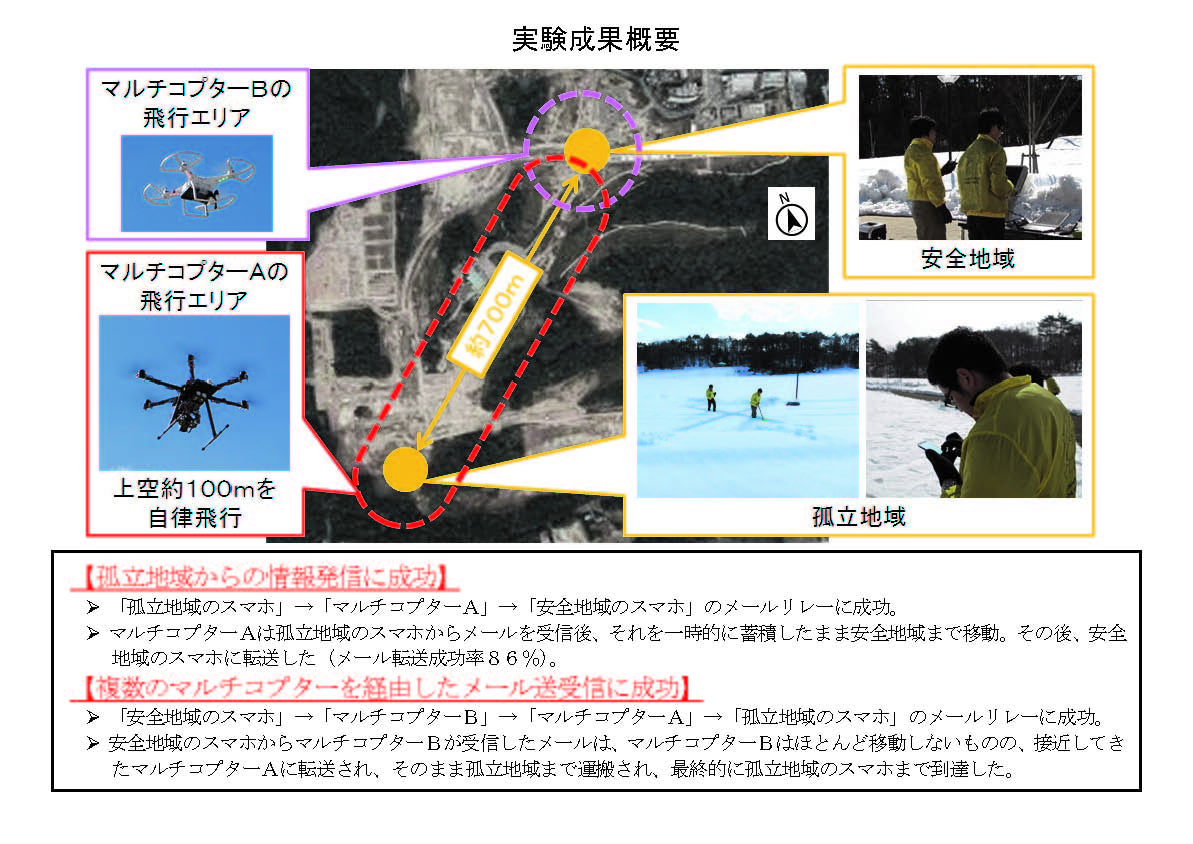

小型無人航空機を用いた実験

平成26年2月には直接通信が不可能な距離にある地上の2地点間を、小型無人航空機を複数台利用して空中に構築した通信ネットワークでつなぐことにより、双方向でメールを送受信することに成功しました。今回の実証実験ではスマートフォンと無人航空機による応急通信ネットワーク構築の実現を目的とし、その実現に必要な以下の3つの項目の実証に成功しました。(100メートル以上の距離でもメール送受信に成功)

(2台のマルチコプター間で、WiFiによるメールの送受信に成功)

(実験環境下で実施可能な最大距離である約700メートルの運搬に成功)

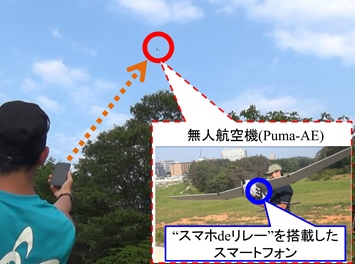

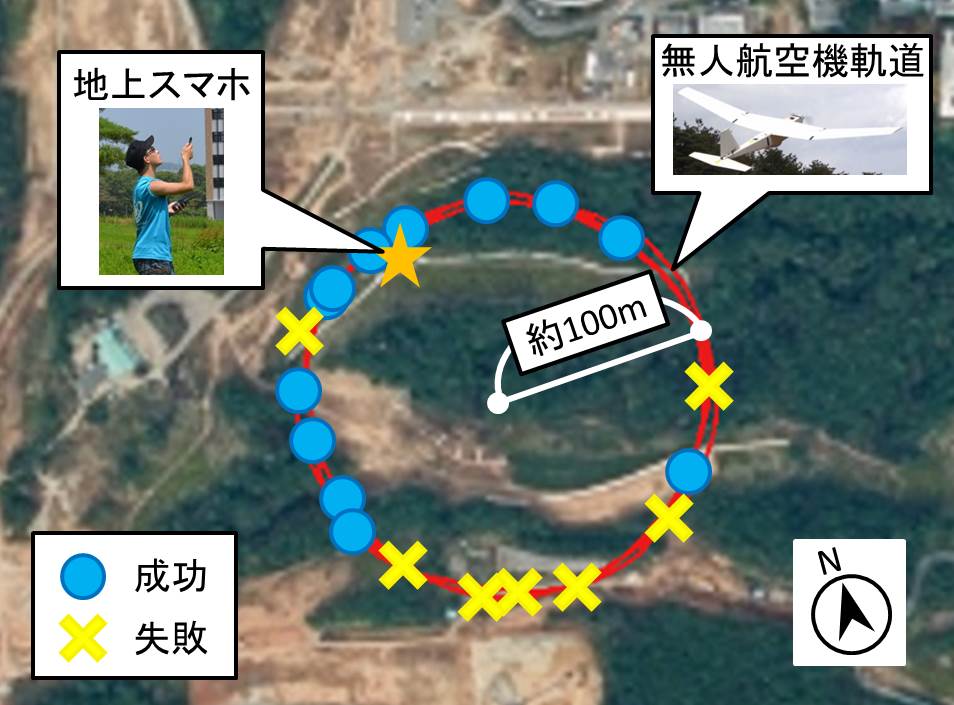

2014年7月30日と31日には東北大学青葉山キャンパス上空に固定翼の小型無人航空機(Puma-AE)を飛行させ、無人航空機に搭載した端末と地上の端末で通信実験を行いました。

本実験は、小型無人航空機の移動が地上端末と小型無人航空機間の通信に与える影響の測定を目的とした通信実験です。地上端末から対地上高度100mで旋回飛行する無人航空機にメッセージを送信し、地上端末と無人航空機との間でメッセージの到達が可能な距離を測定しました。この実験では下図のような実験の結果が得られ、上空を移動する無人航空機と地上端末間の距離が通信に与える影響が確認されました。

なお、本実験では受信観測装置として”スマホdeリレー™”の技術が搭載された端末を使用しました。

無人航空機との通信実験の様子

実験結果概要

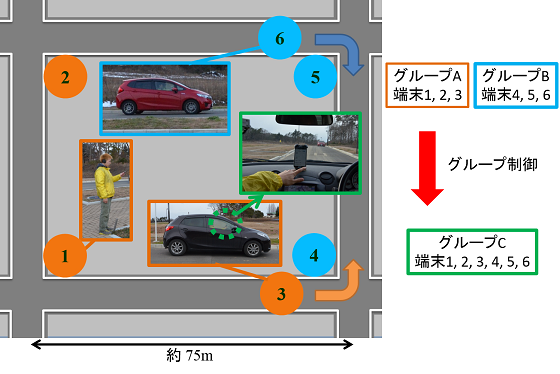

歩車間通信ネットワーク技術としての利用

2014年12月にスマホdeリレー™第2世代の端末を積載した車と歩行者を接続する歩車間通信の実験を行いました。歩車間通信は自動車の自動運転技術や安全運転支援技術を実現する通信方法の一つとして注目を集めています。 また、スマホdeリレー™第2世代はWiFi Directによるグループ構築技術を使用し、構築するグループを動的に切り替えることでデータの拡散を実現する独自のグループ制御技術を搭載しています。 本実験ではこの技術を使用することで、当初は独立していた2つの歩車間通信グループを移動に合わせて統合し、全端末へデータを拡散できることが確認できました。

車車間通信の様子

歩車間通信の様子

平成26年12月の実験概要

国連防災会議での研究紹介

2015年3月に第3回国連防災会議が仙台で開催され、東北大学ディスカッションツアーにおいてスマホdeリレー™の紹介を行いました。

2015年3月に第3回国連防災会議が仙台で開催され、東北大学ディスカッションツアーにおいてスマホdeリレー™の紹介を行いました。

国連防災会議とは国際的な防災戦略を議論する国連主催の会議です。

東北大学では本体会議参加者向けにディスカッションツアーを開催し、災害時に活用が期待される様々な研究の紹介を行いました。

その一つとして加藤・西山研究室はスマホdeリレー™の研究を紹介しました。

スマホdeリレー™は通信インフラに依存しない通信が可能でありネットワーク構築が容易にできることから、災害時の情報通信手段として注目を集めています。

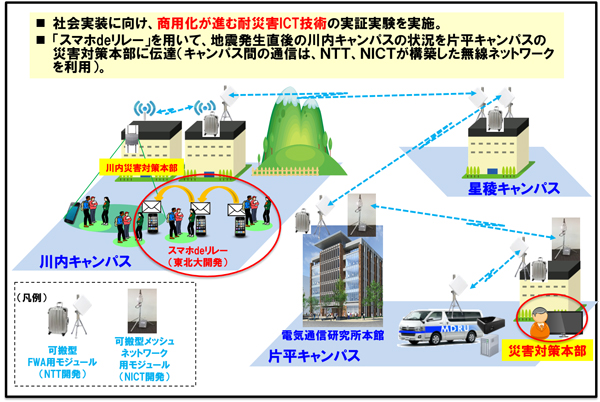

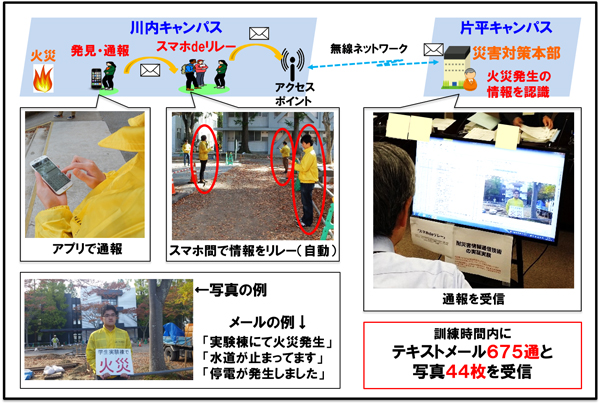

東北大学総合防災訓練での実証実験

2015年10月23日に実施された東北大学総合防災訓練において、耐災害性に優れた情報通信技術の一つとしてスマホdeリレー™の実証実験を行い、キャンパスの被災状況や学生からの声を効率的に収集・伝達することに成功しました。

本実験では、東北大学及び、国立研究開発法人 情報通信研究機構(NICT)、日本電信電話株式会社(NTT)が川内キャンパスから片平キャンパスまでのキャンパス間ネットワークを構築しました。

その中で、スマホdeリレー™は学生が多数在籍する川内キャンパス内の効率的なリレー通信により情報を収集し、収集した情報を災害対策本部が設置された片平キャンパスまでメール送信しました。

本実験では1時間以内にテキストメール675通と画像付きメール44通の送信に成功しました。

IEEE Vehicular Networking Conference(VNC)でのパネル展示

スマホdeリレー™で開発した技術は、自動運転や交通渋滞緩和に必要とされる歩車間・車車間通信用ネットワーク技術への適用が可能であり、新しい側面から自動車の通信技術を考えることができます。VNCは、自動車の通信技術とそのシステムに焦点を当てた国際学会であり、参加者の方達は自動車関連通信を専門とする方が多く、スマホdeリレー™の展示はたくさんの方達から注目を集めました。

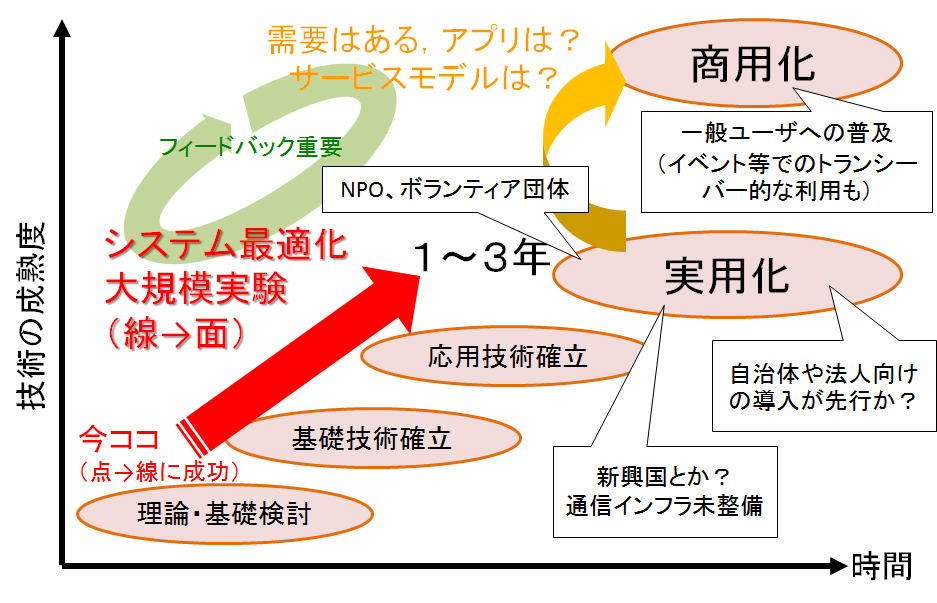

「スマホdeリレー™」の標準化・実用化に向けて

これまでに「スマホdeリレー™」の研究は基礎的な理論検討及びプロトタイプ端末の開発・実験が終了しています。そこで今後3年間において、基礎技術・応用技術を確立し、「スマホdeリレー™」の標準化を目指していきます。さらには、具体的なサービスモデルについても検討し実用化・商用化についても視野に入れて検討していきます。

これまでに「スマホdeリレー™」の研究は基礎的な理論検討及びプロトタイプ端末の開発・実験が終了しています。そこで今後3年間において、基礎技術・応用技術を確立し、「スマホdeリレー™」の標準化を目指していきます。さらには、具体的なサービスモデルについても検討し実用化・商用化についても視野に入れて検討していきます。

報道記録

- 新聞報道

- 平成25年9月13日掲載、茨城新聞(8面)、「圏外でもメール可能 東北大で開発進む スマホ間を転送」

- 平成25年9月6日掲載、山陽新聞(朝刊9面)、「通信圏外でもメール可能に 災害時備え東北大研究 スマホ機能活用 端末リレーで転送」

- 平成25年9月6日掲載、宮崎日日新聞(朝刊8面)、「東北大 「圏外」でもメール可能 災害備え研究、海外注目」

- 平成25年9月6日掲載、中国新聞(夕刊4面)、「「圏外」でもメール可能 東北大開発進める 災害に備え海外も注目」

- 平成25年9月5日掲載、東京新聞(夕刊8面)、「東北大 「圏外」でメール送受信防災用研究に途上国注目」

- 平成25年2月22日掲載、読売新聞(38面)、「スマホの無線 メールリレー」

- 平成25年2月19日掲載、河北新報(15面)、「災害時圏外でも通信可」

- オンライン報道

- 平成25年7月29日掲載、タブロイド、「圏外でもスマホで通信できる仕組みを開発。災害時などの活用にも期待ー東北大学」

- 平成25年2月22日掲載、インターネットウォッチ、「Androidスマホ30台をWiFiで数珠つなぎ、2.5kmの距離でデータ伝達に成功」

- 平成25年2月21日掲載、ハザードラボ、「圏外でも携帯でメッセージ可能に 東北大が実験成功」

- 平成25年2月18日掲載、WirelessWire News、「LTE-Aやスマホ間Wi-Fi伝送など新技術、広告や地下鉄駅で新サービスが続々」

- 平成25年2月15日掲載、インターネットコム、「東北大、通信事業者回線を使わずにスマホ同士でメッセージをリレーする実証実験に成功−災害時での利用にも期待」

- 平成25年2月15日掲載、WirelessWire News、「東北大学、キャリアの回線を使わずスマホのWi-Fiだけでメッセージリレーに成功」

- 平成25年2月15日掲載、財経新聞、「携帯電話が圏外でもメッセージ送信が可能に」

- 平成25年2月14日掲載、ITmediaニュース、「携帯回線使わず無線LANだけでメッセージをリレー 東北大、スマホ27台で成功」

- プレスリリース

関連情報

標準化

- Nei Kato, Hiroki Nishiyama, "Message Relay by Mobile Terminals without Cellular Infrastructure" ITU-T FG-DR&NRR, 入力寄与文書, DR&NRR-I-121, Aug 2013

- Nei Kato, Hiroki Nishiyama, "Updated Framework on DTN for DRNRR" ITU-T FG-DR&NRR, 入力寄与文書, DR&NRR-I-122, Aug 2013

- Nei Kato, Hiroki Nishiyama, "Message Transmission without Cellular Coverage" ITU-T FG-DR&NRR, 入力寄与文書, DR&NRR-I-105, May 2013

特許

現在、特許出願中です。

論文

- 学会論文誌

- Hiroki Nishiyama, Masaya Ito, and Nei Kato, "Relay-by-Smartphone: Realizing Multi-Hop Device-to-Device Communications", IEEE Communications Magazine, vol. 52, no. 4, pp. 56-65, Apr. 2014.

- 国際学会論文誌

- Masaya Ito, Hiroki Nishiyama, and Nei Kato, "A Novel Communication Mode Selection Technology for DTN over MANET Architecture" IEEE ICNC 2014 Feb 2014.

- Yuichi Kawamoto, Hiroki Nishiyama, and Nei Kato, "Toward Terminal-to-Terminal Communication Networks: A Hybrid MANET and DTN Approach" IEEE ETPSC'2013Sep. 2013.

講演

- 加藤 寧,“スマホdeリレー™-圏外でも通信可能なデュアルモードアドホックネットワーク技術-," ROECシンポジウム,2013年7月.

- 西山 大樹,加藤寧,“被災地のモバイル端末を利用した瞬間自律再生ネットワーク,”電子情報通信学会総合大会講演論文集,2013年3月.